![]()

小山小学校は、千葉県教育委員会からオリンピック・パラリンピック教育を推進するための「オリパラ教育推進校」に指定されました。

同時に、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から「東京2020オリンピック・パラリンピック教育実施校『ようい、ドン!スクール』に指定されました。 オリ・パラ教育実施校認定証

【オリパラ教育】とは、オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、オリンピック・パラリンピックの意義、オリンピック精神などへの理解を深め、文化的側面からスポーツとの関わりを学ぶものです。平成28年中央教育審議会において「~(前略)~スポーツへの関心を高めることは勿論、多様な国や地域の文化の理解を通じて、多様性の尊重や国際平和に寄与する態度、多様な人々が共に生きる社会の実現に不可欠な他者への共感や思いやりを子どもたちに培っていくことの契機としてもいかなければならない」とされています。

千葉県教育委員会では、取り組みを ①おもてなしプロジェクト ②心のバリアフリープロジェクト ③スポーツプロジェクト ④グローバルプロジェクト の4つの分野に分け、学校の特色や実態、地域の実情に応じて取り組むよう示しています。

本校では、①おもてなしプロジェクト ②心のバリアフリープロジェクト の二つを選択し、取り組んでいく計画です。

オリパラ教育について(保護者通知)

| ねらい | 実践予定 | |

|---|---|---|

| ①おもてなしプロジェクト | ・ボランティア精神と温かいおもてなしの気持ちを育てる。 ・ボランティアの意義について知り、参加しようという意識を向上させる。 |

○総合的な学習の時間や特別活動の時間を利用し、ボランティアの意義について学習し、市内のイベントやスポーツ大会の運営ボランティアに参加するなど自主的な活動を促す。 ○理科や生活科の時間に学習した植物の育て方等の知識を基に、学年に応じた栽培方法で、一人一鉢の花を育てる。自分たちの育てた花を校内だけでなく地域にも広げ、美しい環境をつくり、来校者や通行する人に温かいおもてなしの気持ちを示す。 |

| ②心のバリアフリープロジェクト | ・パラスポーツを通じて障がいのある人や他者を理解する児童の育成を図る。 ・障がい者スポーツを通じて、パラリンピック競技について知るとともに、障がい者への理解を深める。 |

○シッティングバレー等、障がいや年齢などに関わらずに楽しむことのできる競技について学習し、校内や地域、又は障がいのある方々と競技を楽しむことで、他者への共感や思いやりの気持ちを育てる。 |

![]()

小山小学校が、オリパラ教育実践校ということで、「日本フェンシング協会による学校訪問」に選ばれました。2020東京オリンピックでは、千葉県の幕張メッセを会場としてフェンシング競技が行われます。そこで日本フェンシング協会と県では、千葉県の子ども達にフェンシングの魅力や競技の見所を伝え、競技に対する理解を深めることを目的に学校訪問を計画しました。第1回は1/17に松戸第三中学校で、第2回は1/25に松戸河原塚小学校で行われました。小山小学校が、2/15(木)に実施し、第3回目の実施校となります。

「フェンシング協会による学校訪問について」(保護者通知)

![]()

おもてなしプロジェクトの「花いっぱい運動」の様子をトピックスでお伝えしていきます。

栽培委員会から全校に呼びかけた「花いっぱい運動」は、たくさんの花をみんなで育てるという地道な活動です。

9月からパンジーの種を蒔き、育て始めました。パッドに蒔いた種から出た芽は1000を越えていましたが、水分や日当たりなど、なかなか難しく、ポットに移す時にはだいぶ減ってしまいました。その後、11月の栽培委員会の活動でプランターに移植するところまで進んでいます。

![]()

「②心のバリアフリープロジェクト」 『シッティングバレーボール体験学習』が決まりました。

平成29年11月7日(火) 5・6校時 本校アリーナ

講師: 千葉パイレーツの方々

本年度の「オリパラ教育の取組み」の二つ目、心のバリアフリープロジェクトは、パラスポーツの一つ「シッティングバレーボール」体験を通して学習します。パラスポーツの中でも、シッティングバレーボールは、定められたルールの上で、障害の有無にかかわらず共に楽しめるスポーツなのではないかと考え、選択しました。この体験を通して、本校の6年生の子どもたちが「ねらい」で考えるような良い学びをしてくれることを願っています。

*事前に6年生の学級では、パラリンピックについて学習しました。学習指導案はこちらです。学習指導案

*当日の特別体験授業の様子はこちらです。シッティングバレーボール体験授業

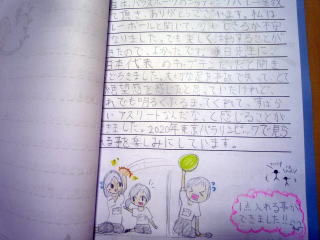

*6年生から千葉パイレーツの方々にお礼として感想の手紙集をお送りしました。

![]()

①おもてなしプロジェクト 『ボランティア参加について』

流山市教育委員会スポーツ振興課のご協力をいただいて、10月8日(日)に実施される『第26回流山市ロードレース大会』に、小学生がボランティアで参加できる場面を設けていただけるよう調整中です。

ボランティア参加について(保護者通知)

②ボランティア参加について

10月8日(日)の『第26回流山市ロードレース大会』でのボランティア参加を5・6年生に募りましたが、合わせて34名の子どもたちが集まりました。大会当日は、小山小学校の付近の通りもロードレースコースとなりますので、学校の近くの給水所等でのボランティア活動になりそうです。今後、大会運営者の方と具体的な活動内容を決めていきます。

![]()

| 10月8日(日)流山ロードレースボランティアの内容が決定しました。 「小山小学校おもてなしプロジェクト・ボランティア隊」は、小山小近くのカスミストア給水所でおてつだいをすることになりました。 主な活動内容は次の三つです。 ○コース側道からの選手応援 *参加選手は毎年、沿道からの応援の声がたいへん励みになっているそうです。 ○ゴミ箱が設置された給水所区間内で『ゴミはゴミ箱にお願いします!』という声かけ *子どもボランティアからの声かけは、大変効果があるらしいです。 ○選手通過後の給水所清掃 *大勢の選手が通過した後には、どうしてもカップの散乱などがあるそうです。 終わった後、始まる前よりきれいな道路にしたいものです。 |

| ☆小山小ボランティアキャップを作りました。 今回、おもてなしプロジェクトで「流山ロードレースボランティア」をするにあたり、小山小の児童がボランティアで参加している姿が一目でわかるように揃いのキャップをかぶることにしました。 キャップには「with Team Oyama」と書かれています。「with」には「~と共に」とか「~と一緒に」などの意味がありますが、小山っ子が地域の中でこれからもできることに積極的に関わっていけるようにとの願いを込めて作成しました。「Team Oyama」は、子どもたち、職員、また小山小をもり立ててくださる全ての方々を含めたチーム小山小という意味です。 この活動が終わった後も、地域で活動する際に着用していきたいと思っています。  |

☆ 10月8日(日) 第26回流山市ロードレース大会当日

小山小おもてなしプロジェクトボランティアチームが活動しました!

| はじまる前の様子、まだランナーは見えません。 6年生は、給水所のお手伝いをすることになりました。 |

|

| 5年生は、紙コップやバナナ の皮などの回収をします。 一緒に活動してくださるカスミストアのスタッフの方達からゴミ袋などをいただきました。 |

|

| 初めての経験です。念のため、道路の反対側にも待機してみました。 | |

| まだ、ランナー通過前です。 うまくゴミを入れてもらえるか気になります。 |

|

| いよいよ先頭グループの通過です。 かなりのスピードです。紙コップに手を伸ばす選手はいないようです。 |

|

| 声援をおくります。 | |

| 先頭に続く、早いランナーが通過していきます。 そろそろ、紙コップに手を伸ばす選手が出てきます。 |

|

| うまく受け取ってもらえるでしょうか。 | |

| 次々と選手が通過します。 |

|

| 給水の手渡しも徐々に忙しくなってきました。 | |

| 紙コップの回収も始っています。 | |

| 袋の出し方が上手になっています。 | |

| だいぶ袋にたまってきました。 | |

| 通過するランナーの人たちがますます増えてきました。 | |

| 給水所で立ち止まっていかれる選手もいます。 | |

| ほんの少しですが、2つめのテント前に渋滞も発生しました。 | |

| ついに、用意された紙コップが足りなくなり、ランナーの両手に水を注いで給水しました。 その様子がTVカメラに撮影されています。 |

|

| 小学生の手から、直接両手に注がれる給水も味があっていいですね。 | |

| 全ランナーが通過しました。ゴミ袋はいっぱいです。 | |

| 給水所の片付けです。大勢のランナーが通過したときの大忙しのペースがくせになり、片付けも端から見るとすごいペースでやっています。 | |

| 流れ作業で素早い片付け!これもボランティアで身につけた副産物でしょうか。 わずか20分の体験の成果です。 |

|

| 終わった後の様子です。 カスミストアさんがランナーの人たちに用意してくださったバナナをいただきました。 |

|

| きのこ汁もいただきました。終わった後の思わぬプレゼントでした。 | |

| カスミストアの方達と記念写真をとりました。 |